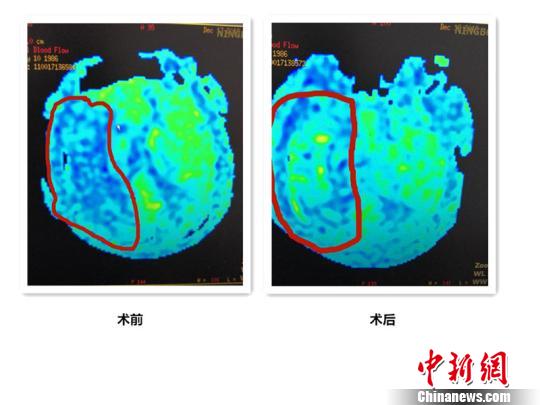

圖為小周術前-術后磁共振灌注檢查結果圖 浙江大學明州醫院供圖

長期吃外賣、“宅家”缺乏運動、凌晨才昏昏入睡……這些不良生活作息,就像長期埋在身體中的“定時炸彈”,最終使32歲白領不幸“踩雷”,突發腦梗死。

小周是個帥氣的“85后”大小伙,身形高大,略有些小胖。幾日前,小周開始感到身體困乏、手腳無力,起初以為只是沒睡好,但第二天吃午飯時,小周出現拿不穩餐盤、走不穩路的情況,被同事緊急送醫后,發現竟是右腦大面積腦梗死。

通過浙江大學明州醫院神經內科緊急介入治療后,小周目前情況較穩定。但這位32歲的小伙還是不明白,為何自己年紀輕輕就遇上了印象中的“老年病”。

小周坦言,在寧波工作的這些年,工作節奏較快,平時外賣吃得多、運動少;另一方面,因工作壓力大,睡得也比較晚,往往都是到了晚上12點甚至凌晨1點才睡覺,睡眠質量不高。“這些年,不僅體重蹭蹭上去了,血壓、血糖、血脂也跟著上漲。”

長期的不良生活作息,就像在身體里埋了一顆“定時炸彈”,隨時都有可能“引爆”。

小周表示,起初,發病時只是感覺有些手腳無力,但后來就出現走路“軟綿綿”、站不住腳的情況,同事見狀趕緊把我送到了浙江大學明州醫院。

該院神經內科副主任醫師鄧斌談起小周的病情,感慨連連:“他送來時磁共振檢查顯示,右側大腦腦血流明顯減少,灌流不足,大腦中動脈閉塞,屬于急性血管閉塞性腦梗死。”

據了解,“腦梗死”又稱缺血性腦卒中,是指因各種原因所致的局部腦組織區域血液供應障礙,導致腦組織缺血、缺氧性病變壞死,進而產生臨床上對應的神經功能缺失表現。因具有高致殘率、高致死率、高復發率的特點,令人聞風喪膽。

鄧斌表示,小周從發病到入院,已過去至少8個小時,錯過了黃金治療時間。若是再延誤,后果不堪設想,輕則輕度殘疾,重則嚴重癱瘓,生活無法自理,甚至失去生命。

手術后,小周已神志清晰,左側手腳活動較手術前改善,目前正在積極康復治療之中。

鄧斌提醒,腦血栓發病有一個循序漸進的過程,如果能及早發現并在黃金時間窗內救治,就可以得到非常好的治療效果。因此,要學會及時辨別言語含糊不清、口角歪斜流涎、半側肢體感覺麻木、活動無力等腦梗死常見癥狀,及早就醫。

“在傳統印象中,腦梗死是一種‘老年病’,常發于45—70歲的中老年人,但現在年輕人的發病率越來越高,這和現代人的生活方式有很大關系。”鄧斌表示,抽煙、喝酒、缺乏運動、肥胖等都是腦梗死的高危因素,希望年輕人改掉不良的生活習慣,與“腦梗死”保持距離。