雨水:一滴雨水,一年命運(yùn)

雨水節(jié)氣是二十四節(jié)氣中的第二個(gè)節(jié)氣,表示降水開始,雨量逐漸增多。雨水節(jié)氣一般從2月18日或19日開始,到3月4日或5日結(jié)束。太陽到達(dá)黃經(jīng)330°時(shí)交“雨水”節(jié)氣。雨水,表示兩層意思,一是天氣回暖,降水量逐漸增多了;二是在降水形式上,雪漸少了,雨漸多了。《月令·七十二候集解》中說:“正月中,天一生水。春始屬木,然生木者必水也,故立春后繼之雨水。且東風(fēng)既解凍,則散而為雨矣。”

雨水時(shí)節(jié),氣溫回升、冰雪融化、降水增多。雨水和谷雨、小雪、大雪一樣,都是反映降水現(xiàn)象的節(jié)氣。

雨水氣象和農(nóng)事特點(diǎn):春雨潤(rùn)物細(xì)無聲

江南春雨開始滋潤(rùn)萬物,華北地區(qū)雪漸少雨漸多

雨水時(shí)節(jié),全國(guó)各地的氣候總趨勢(shì)是由冬末的寒冷向初春的溫暖過渡。

雨水前后,冬小麥、油菜普遍返青開始生長(zhǎng),對(duì)水分的需求量較大,適當(dāng)?shù)慕邓畬?duì)作物的生長(zhǎng)非常重要。但是在我國(guó)的華北、西北以及黃淮地區(qū),降水量一般較少,常不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。如果早春缺乏降水,雨水前后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行春灌補(bǔ)充水分。

雨水時(shí)節(jié)是最佳的春灌時(shí)期。春灌提倡早春灌,早春灌有利于及早緩和旱象,及時(shí)滿足冬小麥、油菜返青,起身時(shí)對(duì)水肥的需求,使小麥、油菜苗盡早發(fā)育。如果春灌過晚,一方面不能滿足小麥、油菜苗的需求,另一方面將使地溫回涼,不利冬小麥、油菜的生長(zhǎng)發(fā)育。而且春灌過晚,開春后使土壤濕度過大,小氣候濕度過高,反而有利于作物病蟲害的滋生和繁衍。“春雨貴如油”,春水同樣貴如油。春灌應(yīng)實(shí)行節(jié)水灌溉,防止大水漫灌。實(shí)行溝灌、畦灌,節(jié)約水源。每次雨后,要中耕除草,破除板結(jié),這樣做既有利于農(nóng)作物的生長(zhǎng)發(fā)育,也有利于土壤保墑、貯存水分。淮河以南地區(qū),則以加強(qiáng)中耕鋤地為主,同時(shí)搞好田間清溝瀝水工作,以防春雨過多,導(dǎo)致濕害爛根。此時(shí)華南雙季早稻育秧已經(jīng)開始,應(yīng)注意抓住“冷尾暖頭”,搶晴播種,力爭(zhēng)一播全苗。此外,雨水時(shí)節(jié),是全年寒潮過程出現(xiàn)最多的節(jié)氣之一,天氣忽冷忽熱不定,對(duì)已萌動(dòng)或者返青生長(zhǎng)的農(nóng)作物生長(zhǎng)危害極大,因此要時(shí)刻注意做好農(nóng)作物防寒防凍工作。

雨水時(shí)節(jié),春雨往往會(huì)在夜間降臨

春天常常是白天天氣晴朗,夜間卻淅淅瀝瀝地下起了雨。這是什么原因呢?原來我國(guó)處在季風(fēng)氣候區(qū)域,冬天,氣流從大陸吹向海洋;夏天,氣流又從海洋吹向大陸。冬去春來,北方冷空氣勢(shì)力逐漸減弱,向北轉(zhuǎn)移;西太平洋一帶的暖濕空氣不斷活躍、紛紛北上,同時(shí)將海洋上空的水汽源源不斷地帶到我國(guó)大陸上空,使云量大增。白天,由于太陽光照射強(qiáng)烈,云中的水汽被大量蒸發(fā),云層變薄乃至消失,成為萬里晴空。然而到了夜晚,由于沒有了太陽光的輻射,云中的水汽便大量積聚,云層越聚越厚,而云層上部溫度降低,下部由于本身的遮蓋阻礙,地面的熱散發(fā)甚少,上冷下暖,這樣就引起空氣對(duì)流而凝結(jié)成了春雨。因此,春雨常常會(huì)在夜間降臨人間。

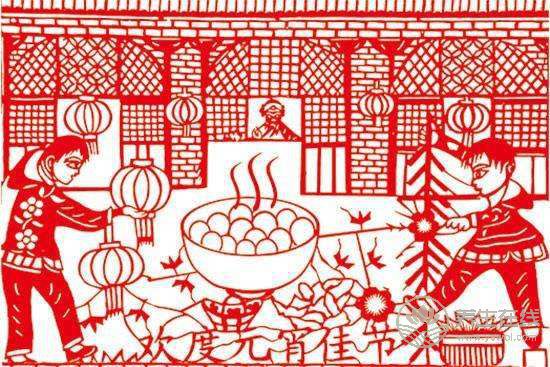

雨水農(nóng)歷節(jié)日:元宵節(jié)

——張燈結(jié)彩,萬家燈火

元宵節(jié)民間俗稱較多,又稱作“上元節(jié)”“元夕節(jié)”,有的地方叫鬧元宵節(jié),簡(jiǎn)稱“元宵”“元夜”“元夕”等。元宵節(jié)是我國(guó)的傳統(tǒng)節(jié)日,關(guān)于它的起源有各種說法,其中之一是:東漢永平(公元58~75年)年間,明帝為提倡佛教,于上元夜在宮廷、寺院“燃燈表佛”,令士族庶民家家張燈結(jié)彩。此后相沿成俗,成為民間盛大節(jié)日之一,也是春節(jié)之后的第一個(gè)重要節(jié)日。

鬧元宵——民間敲鑼打鼓,成群結(jié)隊(duì)游行,期望吉祥如意

元宵節(jié)鬧元宵,就節(jié)期長(zhǎng)短而言,漢朝是1天,到了唐朝已經(jīng)定為3天,宋朝則長(zhǎng)達(dá)5天,明朝時(shí)間更長(zhǎng),自初八日點(diǎn)燈,一直到正月十七的夜里才落燈,整整10天。與春節(jié)相接,白晝?yōu)槭校瑹狒[非凡,夜間燃燈,蔚為壯觀。特別是那精巧、多彩的燈火,更掀起春節(jié)期間娛樂活動(dòng)的高潮。到了清朝,又增加了舞龍、舞獅、跑旱船、踩高蹺等豐富多彩的內(nèi)容,只是節(jié)期的時(shí)間縮短為4~5天。

元宵節(jié)當(dāng)天以及前后幾天,民間敲鑼打鼓、結(jié)隊(duì)游行鬧元宵,人們對(duì)此加以慶祝,也慶賀新春的延續(xù)。明代萬歷《海鹽仇志》中記載:“上元節(jié)前后,里中年少合金鼓管弦為樂曰鬧元宵:其樂有《太平鼓》等。”(里中,指同里的人)。顧祿《清嘉錄·鬧元宵》記載:“元宵前后,比戶以鑼鼓鐃鈸,敲擊成文,謂之‘鬧元宵’。”(比戶,即家家戶戶。)

宋代孟元老的筆記體散文《東京夢(mèng)華錄》中描述元宵節(jié):每逢燈節(jié),開封御街上,萬盞彩燈壘成燈山,花燈焰火,金碧相映,錦繡交輝。京都少女載歌載舞,萬眾圍觀。“游人集御街兩廊下,奇術(shù)異能,歌舞百戲,鱗鱗相切,樂音喧雜十余里。”大街小巷,茶坊酒肆,燈燭齊燃,鑼鼓聲聲,鞭炮齊鳴,百里燈火不絕。

每年正月十五前后,人們手持鑼鼓鐃鈸,沿街敲打,鼓點(diǎn)節(jié)奏明快,氣氛熱烈。至今,人口比較多的地方在元宵節(jié)期間,民間自發(fā)組織鬧元宵,晚上舉行燈會(huì)、燈展、游行,以通宵達(dá)旦張燈,供人觀賞為樂。燈會(huì)、燈展場(chǎng)面人山人海,大人們扶老攜幼,年輕人和小孩呼朋引伴,爭(zhēng)先恐后跟著游行的隊(duì)伍湊熱鬧,伸長(zhǎng)脖子看稀罕。

猜燈謎——燈籠上附有謎語,供路人猜測(cè)

元宵節(jié)猜燈謎是我國(guó)特有的富有民族風(fēng)格的一種文娛形式,元宵節(jié)期間舉辦專門的燈謎會(huì),設(shè)下獎(jiǎng)品,鼓勵(lì)人們積極參加。人們張掛燈籠的時(shí)候,常常會(huì)在燈下或燈上附有謎語,供路人猜測(cè)賞玩。猜燈謎始于宋代。到了晚清時(shí)期,燈謎有曹娥、增損(離合)、蘇黃、諧聲、別字、拆字、皓首、雪帽、圍棋、玉帶、粉底、正冠、正履、分心、卷簾、登樓、素心、重門、間珠、垂柳、錦屏風(fēng)、滑頭禪、無底囊、會(huì)心等二十四格,上自文人雅士,下至目不識(shí)丁的文盲,甚至嬰幼孩童,都有適合各自水平的謎語可猜。(燈謎的格,是有關(guān)燈謎猜制的某種格律、規(guī)則。其實(shí),燈謎的格律、規(guī)則在燈謎本身中已有所存在,謎格的提出不過是人們對(duì)文義謎某些特殊規(guī)律的總結(jié)和擴(kuò)充罷了。它的作用主要是為了充分運(yùn)用漢語言文字材料來制作燈謎,這樣使謎面與謎底更貼切地相扣合。)